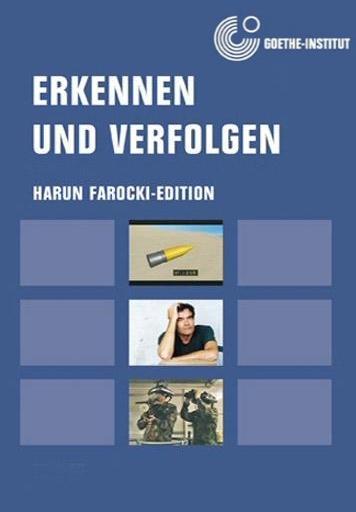

Título original: Erkennen und verfolge

Título original: Erkennen und verfolge

Dirección: Harun Farocki

Guion: Harun Farocki

Fotografía: Ingo Kratisch

Productora: Harun Farocki Filmproduktion

País: Alemania

Año: 2003

Duración: 54 min.

En la línea de los documentales antimilitaristas de Farocki, nos encontramos con un análisis de la informática aplicada a la guerra. El motor de arranque son las imágenes de misiles y bombardeos asépticos de la Guerra del Golfo, combinados con el inicio de las tecnologías informáticas de guerra: la Alemania nazi. Y nos encontramos con la infinidad de robots cada vez más avanzados que trabajan en la industria de guerra, capaces de distinguir entornos urbanos, vehículos, cifras y letras… y con la gigante cantidad de simuladores en los que se entrena al personal militar antes de situarles en el campo de batalla.

El documental nos presente interesantes reflexiones. Por ejemplo, la necesidad de las guerras para que más tarde el avance tecnológico se asiente, como si no fuera posible hacerlo por motivos puramente pacíficos. O el desplazamiento de los humanos de las cadenas de montaje e incluso de las imágenes de guerra. Claro, que este documental se realizó en 2003, unos cuantos años antes de que Wikileaks liberara sórdidas imágenes de civiles perfectamente reconocibles ametrallados sin más por vehículos estadounidenses en Irak. Para el documental, con ello se pretendía sacar de cara hacia afuera al ser humano de la guerra moderna, como si fuera una cuestión de máquinas, obviando que en los lugares bombardeados había personas dentro, o eran osados por civiles para hacer su vida, como el caso de los puentes.

Muy necesario y muy recomendable. Se ponen los pelos de punta pensado que este nivel de tecnología ya existía en 2003, o sea, hace prácticamente dos décadas. Preferimos no pensar qué saldría si Farocki hubiera hecho este documental en nuestra era.

Completo en VK en versión original, en Youtube con subtítulos y en nuestro archivo.

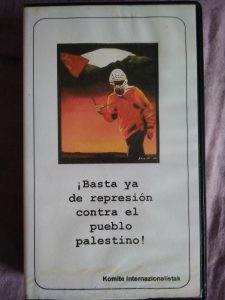

Título original: ¡Basta ya de represión contra el pueblo palestino!

Título original: ¡Basta ya de represión contra el pueblo palestino! La tenemos en VHS y ahora digitalizada.

La tenemos en VHS y ahora digitalizada.

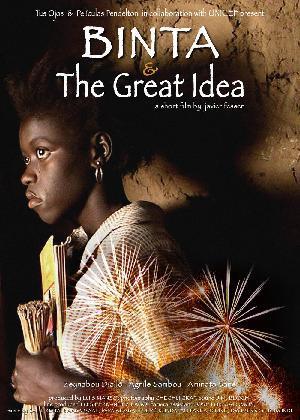

Título original: Binta y la gran idea

Título original: Binta y la gran idea

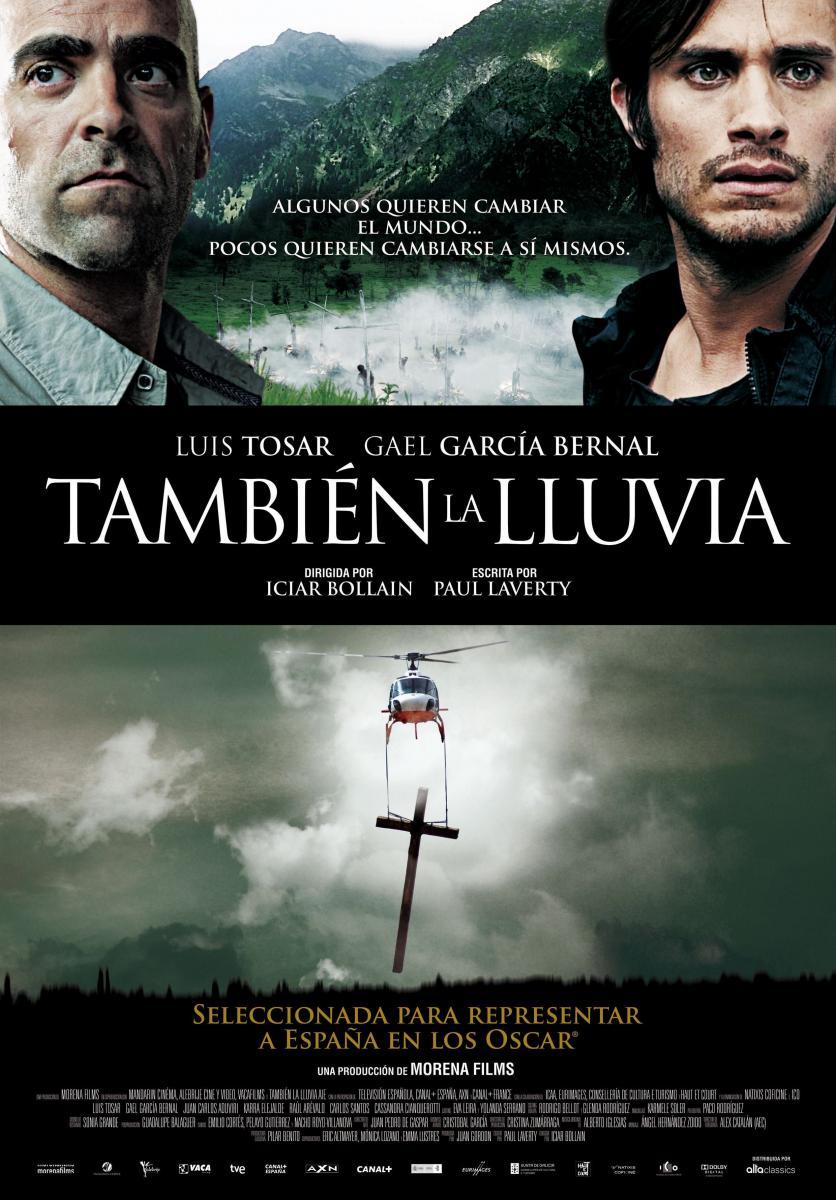

Título original: También la lluvia

Título original: También la lluvia

Título original: Pecker

Título original: Pecker Título original: The Auschwitz Report

Título original: The Auschwitz Report Título original: Too Late the Hero

Título original: Too Late the Hero

Título original: Erkennen und verfolge

Título original: Erkennen und verfolge

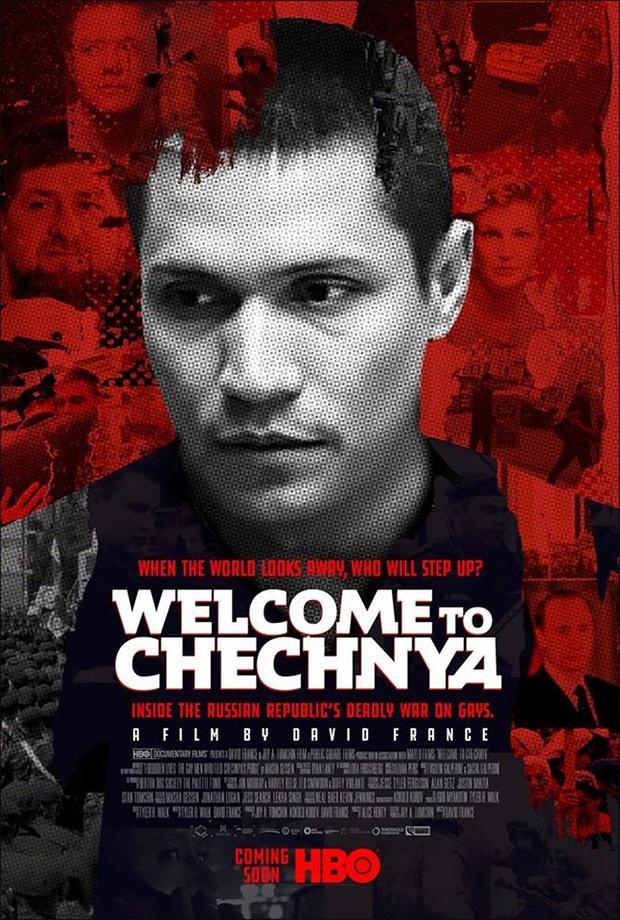

Título original: Welcome to Chechnya

Título original: Welcome to Chechnya