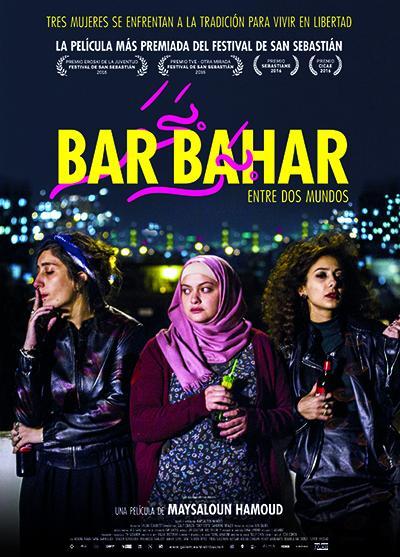

Título original: Bar bahar

Título original: Bar bahar

Dirección: Maysaloun Hamoud

Guión: Maysaloun Hamoud

Música: Mg Saad

Fotografía: Itay Gross

Reparto: Mouna Hawa, Shaden Kanboura, Sana Jammalieh

Productora: Les Productions Artistes Associes, Terra Film, Sol Produzione

País: Israel

Año: 2016

Duración: 96 min.

Tres mujeres palestinas de origen árabe viven en Tel Aviv compartiendo piso. Laila y Salma trabajan y comparten grupo de amistades; la primera es una abogada heterosexual de origen musulmánbastante poco heteronormativa dentro de su contexto: fuma y toma otras drogas, es relativamente promiscua, ejerce para colectivos sociales. La segunda es una DJ lesbiana de familia cristiana pudiente, pero que trabaja explotada en un bar israelí. Nour proviene de un entorno muy tradicional, está promitida con un joven pudiente de su localidad y estudia informática, dato que no termina de convencer a su futuro marido dada la autonomía que le produce, hasta el nivel de vivir en un piso compartido en la gran ciudad.

Los conflictos están servidos, salvo que en esta ocasión será también el patriarcado musulmán el que los ocasiona, y no sólo el cristiano como las personas euroblancas estamos acostumbradas a ver. Una mirada de antemano feminista verá que las cosas no son tan diferentes en una cultura y otra, salvando obviedades. Aunque sí que la película puede instrumentalizarse con fines islamófobos, mostrando un Islam machista y patriarcal en contraposición al Occidente feminista que se nos vende. Algo que podría favorecer las políticas de pinkwashing anti-musulmán de los países occidentales y en concreto las de su aliado Israel, precisamente el territorio en el que se ambiente la película. Y eso a pesar del compromiso feminista y radical de Maysaloun Hamoud, su directora, que es una judía antisionista e integrante del colectivo de cineastas palestinas. Pero en Occidente ya sabemos, todo lo que pueda volverse contra la gente musulmana aunque no lo sea de antemano se admite.

Y a todo esto hay que sumarle el racismo, que no es el tema principal de la película. Pese a que, según testimonios que conocemos de mujeres palestinas que viven bajo la autoridad israelí, es algo que marca mucho más sus vidas que el género. Pero obviamente el tema aparece, ya sea en forma de discriminación laboral, invisibilización o mediante comentarios sobre la situación política de colonización que vive el territorio palestino y sus habitantes. Y, claro está, genera aún más problemas a nuestras protagonistas de los que ya tienen por cuestiones de género.

En general, una película bien hecha, con mucho arte al tratar el temazo que tiene entre manos, y en resumen más que recomendable.

En nuestro archivo.

Título original: Abuela grillo

Título original: Abuela grillo

Título original: Retablo de la Guerra Civil Española

Título original: Retablo de la Guerra Civil Española

Título original: Euphoria

Título original: Euphoria

Título original: Putyovka v zhizn

Título original: Putyovka v zhizn

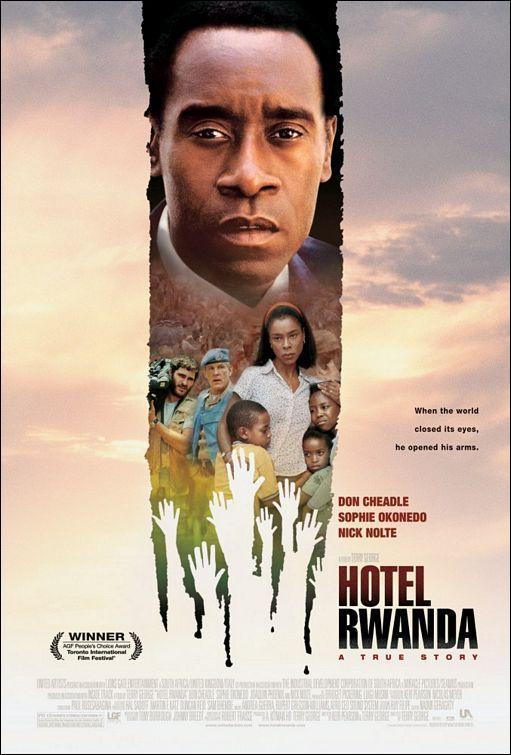

Título original: Hotel Rwanda

Título original: Hotel Rwanda

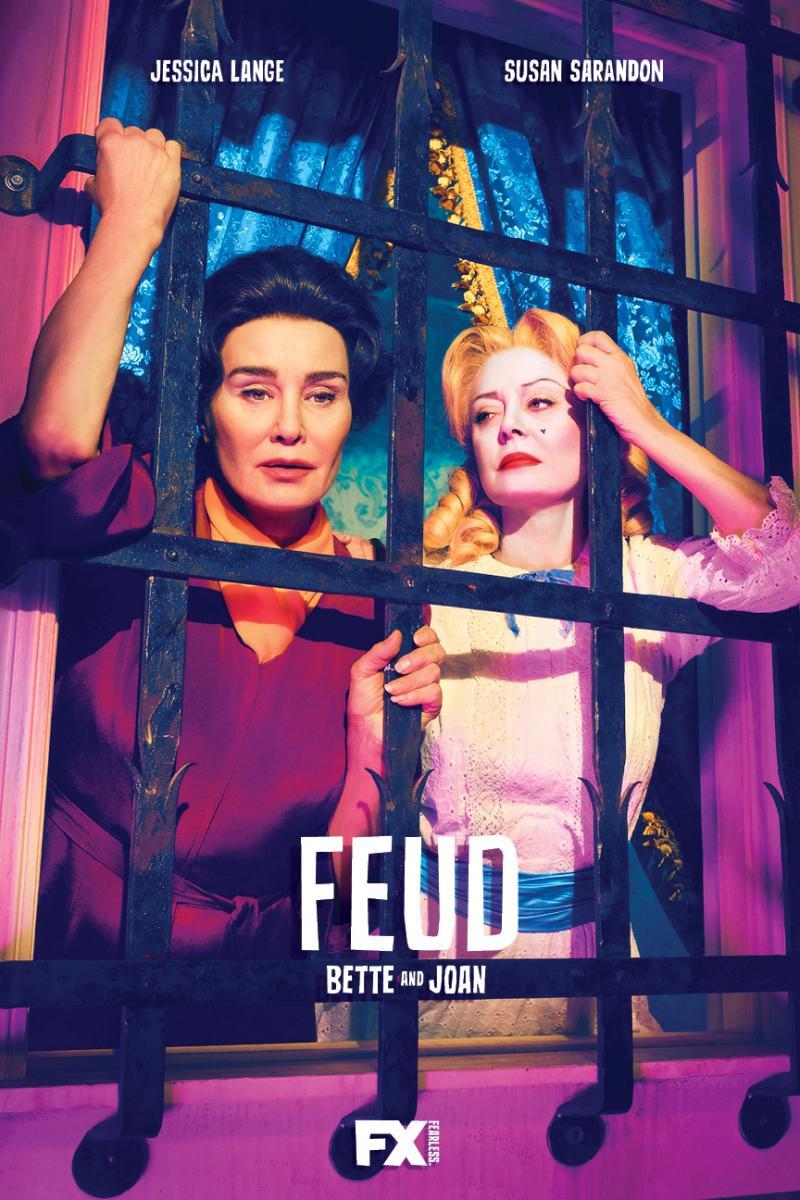

Título original: Feud: Bette and Joan

Título original: Feud: Bette and Joan

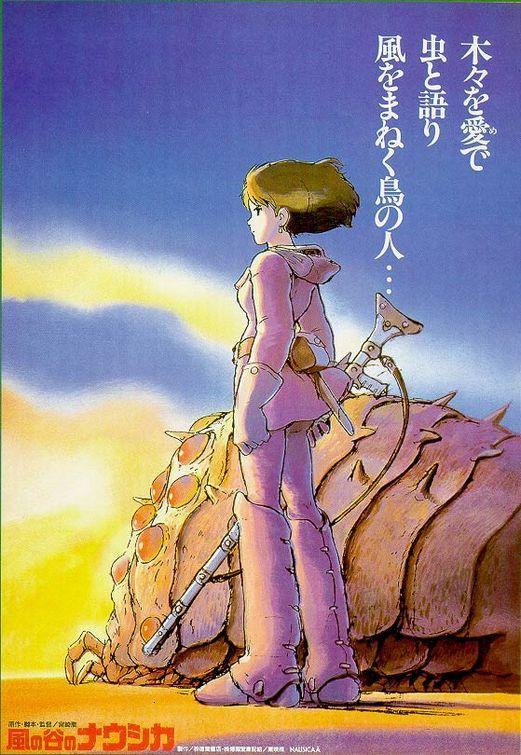

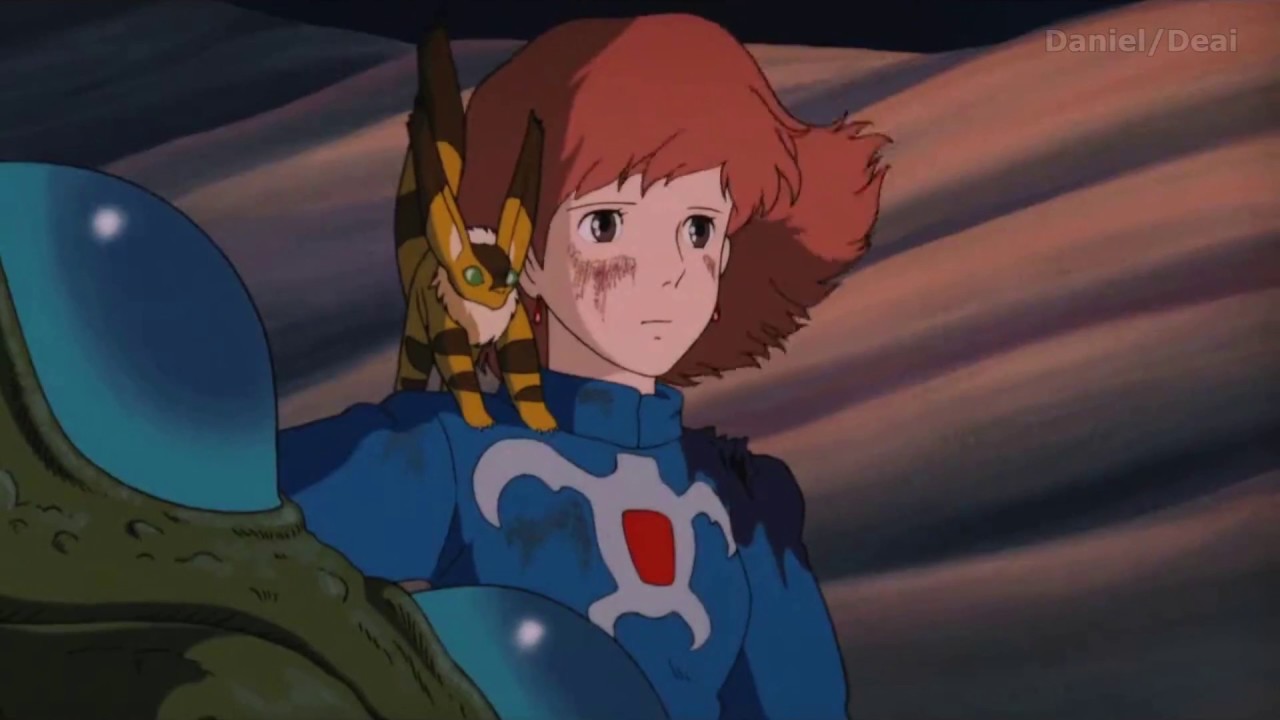

Título original: Kaze no Tani no Naushika

Título original: Kaze no Tani no Naushika

Título original: Pippi Långstrump

Título original: Pippi Långstrump

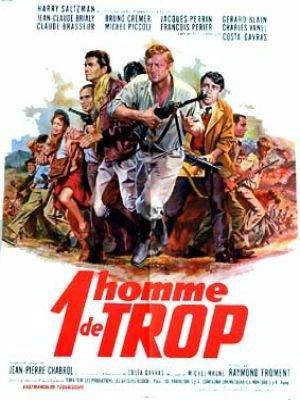

Título original: Un homme de trop

Título original: Un homme de trop